Vorwort

Täglich besuchen über hundert Kinder unsere Einrichtung.

In unserer Kindertageseinrichtung verbringen die Kinder viel Zeit und einen wichtigen Lebensabschnitt. Sie vertrauen darauf, dass die Einrichtung ein sicherer Ort ist, an dem sie in jeder Hinsicht behütet und in ihrer emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung begleitet und unterstützt werden.

Was leider auch täglich in Deutschland passiert: viele Kinder werden Opfer von Gewalt. Körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist kein gesellschaftliches Randphänomen sondern passiert in erschreckend hohen Zahlen überall.

Mit dem vorliegenden Kinderschutzkonzept werden verbindlich Rahmenbedingungen beschrieben. Kinderschutz betrifft alle, die im Alltag mit Kindern im Kontakt stehen. Die Mitarbeitenden sollen den eigenen Umgang mit dem Kind und das Verhalten Dritter gegenüber Kindern und von Kindern untereinander beachten und kritisch prüfen. Ein zentrales Anliegen des Kinderschutzes ist es, auch kleine Grenzverletzungen frühzeitig zu erkennen, zu verhindern und entgegenzuwirken.

Das Kinderschutzkonzept bietet den Mitarbeitenden, sowie den Eltern der anvertrauten Kinder, gleichermaßen Orientierung und Handlungsleitlinien für den Umgang mit unbeabsichtigten Grenzverletzungen und gewalttätigen Übergriffen. Es schafft Klarheit darüber, wie bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorzugehen ist. Alle Mitarbeitenden sind aufgefordert, sich (selbst)kritisch in die Beziehungen mit den Kindern einzulassen. Im Sinne einer größtmöglichen Partizipation der Kinder innerhalb der Kita und darüber hinaus sind demzufolge die Äußerungen und Erzählungen der Kinder als wichtiger Ausdruck ihrer Befindlichkeit und ihrer Bedürfnisse ernst zu nehmen und in jedem Fall zu berücksichtigen.

„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“

(Albert Einstein)

Unsere Grundlage

Das vorliegende Schutzkonzept wurde über einen langen Zeitraum vom Team der Kita St. Laurentius gemeinschaftlich erarbeitet und wird laufend überprüft, aktualisiert und weiterentwickelt. Es dient dem Schutz und dem Wohl der uns anvertrauten Kinder und der Mitarbeiter*innen in der Einrichtung.

Ziel des Konzeptes ist die Prävention von (sexuellen) Übergriffen, einer sexualisierten Atmosphäre oder (geschlechterspezifischer) Diskriminierung.

Hierbei berufen wir uns auf folgende rechtliche Grundlage:

– die rechtlichen Grundlagen nach SGB VIII

– die Rechte von Kindern und Jugendlichen nach dem Grundgesetz und der UN- Kinderrechtskonvention

– die Grundbedürfnisse (basic needs) von Kindern

In der UN-Kinderrechtskonvention ist Kindern das recht zugesichert, ohne Gewalt aufzuwachsen. Im Grundgesetz ist die „Unantastbarkeit der Würde des Menschen“ fest verankert. Im Grundgesetz ist die „Elternverantwortung“ zur positiven Förderung und den Schutz des Kindes vor Gefahren für sein Wohl beschrieben, über die der Staat sein „Wächteramt“ ausübt. Mit dem Kinder-/und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (Kick) von 2005 wurde der Schutzauftrag des Jugendamtes als Öffentlichen Träger der Jugendhilfe konkretisiert gemeinsam mit den Freien Trägern wie den Kindertagesstätten.

Gefahrenanalyse Kindergarten und Krippe

Gibt es spezifische Situationen im Kindergartenalltag, in denen es zu Nähe-Distanz-Problemen kommen könnte?

Kontakt zwischen Kind und Erzieher*innen

– Wickel- und Umziehsituationen sowie Begleitung beim Toilettengang

– Einzelbeschäftigungen sowie Einzelintegration

– Abholsituationen der letzten Kinder am Nachmittag

– Kuschelsituationen, aus denen das Kind sich nicht selbstständig lösen kann

– Kinder auf den Schoß nehmen (z.B. während Bilderbuchbetrachtung, im Morgenkreis)

– Massagen und Entspannungsübungen, vor allem in der Ruhezeit

– Situationen, in denen es dunkel ist

– Turn- und Bewegungseinheiten, bei denen Hilfestellungen gegeben werden müssen

– Alltagsbegleitende Hilfestellungen wie z. B.: Schneiden, Besteck benutzen, Kleidung an- und ausziehen, Hände waschen

– Vorschulübernachtung

– naher Kontakt beim Trösten, bei Verletzungen oder Trauer

– wenn Kinder alleine in der Einrichtung unterwegs sind

Kontakt zwischen Kindern

– Situationen in denen die Kinder miteinander Spielen und nicht stetig beobachtet werden, z. B.: im Gang, in der Puppen-, Kuschel-, Verkleidungs- und Bauecke und in Nebenräumen

– bei Toilettengängen, die nicht durch Personal begleitet werden.

– bei Hilfestellungen der Kinder untereinander (z. B. sobald ältere Kinder den jüngeren Kindern beim Anziehen oder Ausziehen helfen)

– In unbeaufsichtigten Momenten in der Gruppe, wenn die pädagogische Fachkraft den Raum kurz verlassen muss um einem anderen Kind zu helfen

Welche Gefahrenmomente für Machtmissbrauch, Übergriffe und grenzverletzende Verhaltensweisen sind im Kindergarten vorhanden?

– Situationen, in denen die Kinder alleine mit dem Personal sind

– Allgemeine Konflikte, bei denen ein Autoritätsgefälle vorhanden ist

– Essenssituationen (z. B. das Kind soll den Teller leer essen)

– Missachten der Bedürfnisse der Kinder (z.B. beim Toilettengang)

– Wickelsituationen, vor allem wenn man alleine mit dem Kind ist

– Nichteinhalten von Abmachungen und Versprechen gegenüber dem Kind

– Lösen von Konflikten durch körperliche Überlegenheit

– Bewusstes Missachten des Kindes

– sarkastischer Umgang mit dem Kind

In welchen alltäglichen Schlüsselsituationen im Kindergarten

(z.B. Essen, Schlafen, Körperpflege) können die Rechte der Kinder nicht geachtet werden oder aus dem Blick geraten?

– Anziehsituation, in der die Erzieher *innen für das Kind entscheidet, was es anzieht und nicht das Kind selbst um Krankheiten vorzubeugen (z.B. dicke Mütze und Jacke im Winter, Kopfbedeckung im Sommer )

– Wiederholtes Missachten von Regeln

– Einschreiten bei Konflikten der Kinder untereinander, vor allem körperlicher Natur

– Umziehsituation nach Einnässen / Einkoten, in der die Erzieher *innen für das Kind entscheidet, dass es sich umzieht und nicht in der durchnässten und verunreinigten Kleidung bleibt um sein Wohlergehen zu sichern und vor Verletzungen zu schützen (z. B. wunder Po, Blasenentzündung) als auch um die Hygiene gegenüber der anderen Kinder zu gewährleisten (Verunreinigung von Kissen, Teppichen, Spielsachen…)

– Wenn Kinder aufgrund von Altersdifferenzen oder anderen rechtfertigbaren Gründen nicht gleich behandelt werden können

Gefährdungsanalyse in der Krippe

Gibt es spezifische Situationen im Krippenalltag, in denen es zu Nähe-Distanz-Problemen kommen könnte?

Kontakt zwischen Kind und Erzieher*innen

– Wickel- und Umziehsituationen sowie Begleitung beim Toilettengang

– Einzelbeschäftigungen sowie Einzelintegration

– Abholsituationen der letzten Kinder am Nachmittag

– Kuschelsituationen, aus denen das Kind sich nicht selbstständig lösen kann

– Kinder auf den Schoß nehmen (z.B. während Bilderbuchbetrachtung, im Morgenkreis)

– Turn- und Bewegungseinheiten, bei denen Hilfestellungen gegeben werden müssen

– Alltagsbegleitende Hilfestellungen wie z. B.: Schneiden, Besteck benutzen, Kleidung an- und ausziehen, Hände waschen

– naher Kontakt beim Trösten, bei Verletzungen oder Trauer

Kontakt zwischen Kindern

– bei Toilettengängen, die nicht durch Personal begleitet werden (bei größeren Kindern)

– bei Hilfestellungen der Kinder untereinander (z. B. sobald ältere Kinder den jüngeren Kindern beim Anziehen oder Ausziehen helfen)

– Kuschelsituationen, aus denen das Kind sich nicht selbstständig lösen kann

Welche Gefahrenmomente für Machtmissbrauch, Übergriffe und grenzverletzende Verhaltensweisen sind in der Krippe vorhanden?

Das Auftreten von Gefahrenmomenten in der Krippe ist insofern stark eingeschränkt, als dass alle Früh- und Spätdienste immer doppelt besetzt sind. Es liegen also keine Phasen vor, in denen sich Personal ganz alleine mit zu beaufsichtigenden Kindern aufhält.

Trotz allem können jedoch immer wieder Momente auftreten, in denen es zu übergriffigem Verhalten kommen kann, z.B.:

– Situationen, in denen die Kinder alleine mit dem Personal sind

– Allgemeine Konflikte, bei denen ein Autoritätsgefälle vorhanden ist

– Essenssituationen (z. B. das Kind soll den Teller leer essen)

– Missachten der Bedürfnisse der Kinder (z.B. beim Toilettengang)

– Wickelsituationen, vor allem wenn man alleine mit dem Kind ist

– Nichteinhalten von Abmachungen und Versprechen gegenüber dem Kind

– Lösen von Konflikten durch körperliche Überlegenheit

– Bewusstes Missachten des Kindes

– sarkastischer Umgang mit dem Kind

In welchen alltäglichen Schlüsselsituationen in der Krippe (z.B. Essen, Schlafen, Körperpflege) können die Rechte der Kinder nicht geachtet werden oder aus dem Blick geraten?

Im Grunde können die Rechte der Kinder nicht an erster Stelle beachtet werden, sobald sich eine Gefahrensituation für das Kind selber, die Bezugsperson oder einer dritten Person ergibt.

– Anziehsituation, in der die Erzieher *innen für das Kind entscheidet, was es anzieht und nicht das Kind selbst um Krankheiten vorzubeugen (z.B. dicke Mütze und Jacke im Winter, Kopfbedeckung im Sommer )

– Wiederholtes Missachten von Regeln

– Einschreiten bei Konflikten der Kinder untereinander, vor allem körperlicher Natur

– Umziehsituation nach Einnässen / Einkoten, in der die Erzieher *innen für das Kind entscheidet, dass es sich umzieht und nicht in der durchnässten und verunreinigten Kleidung bleibt um sein Wohlergehen zu sichern und vor Verletzungen zu schützen (z. B. wunder Po, Blasenentzündung) als auch um die Hygiene gegenüber der anderen Kinder zu gewährleisten (Verunreinigung von Kissen, Teppichen, Spielsachen…)

– Wenn Kinder aufgrund von Altersdifferenzen oder anderen rechtfertigbaren Gründen alterspezifisch behandelt werden müssen

Intervention

Intervention heißt, zielgerecht einzugreifen, wenn eine Situation vorliegt, die den Schutz der uns anvertrauten Kinder erfordert. Dann ist es wichtig zu wissen, welche Maßnahmen zu treffen sind und was jede/r Einzelne zu tun hat. Dazu müssen wir konkrete Gefährdungen bzw. Risiken fachlich einschätzen und entsprechende (Schutz-) Maßnahmen einleiten.

Unser Schutzauftrag bezieht sich auf unterschiedliche Gefährdungsformen. In den Blick genommen werden Ereignisse, die im familiären/außerfamiliären Umfeld sowie innerhalb unserer Einrichtung geschehen können und von Erwachsenen ausgehen. Es umfasst aber auch das Verhalten von Kindern untereinander. In jedem Fall ist unsere Vorgehensweise verbindlich geregelt und an professionellen Standards ausgerichtet. Definierte Abläufe geben uns dabei Orientierung und Handlungssicherheit. Unser Ziel ist es, überlegt und strukturiert zu handeln, um den Schutz der Kinder sicherzustellen und professionell zu Handeln.

Zum Kindergartenalltag der Kinder gehört gemeinsame Nähe genauso wie konflikthafte Situationen, bei denen sie sich gegeneinander behaupten und durchsetzten müssen. Dabei können persönliche Grenzen missachtet oder überschritten werden.

Dies kann von den Kindern unbeabsichtigt geschehen, dem Verhalten können aber auch andere Ursachen zu Grunde liegen. Natürlich gehört das Ausprobieren von Regel- und Grenzüberschreitungen zum normalen Entwicklungsschritt eines jeden Kindes. Allerdings kann dieses Verhalten auch auf eigene (übergriffige) Gewalterfahrungen hinweisen.

Ob diese Verhaltensweisen Grenzverletzungen darstellen, hängt nicht nur von der jeweiligen Handlung ab, sondern auch davon, wie das betroffene Kind dies erlebt. Hier haben die verbalen und nonverbalen Signale der Kinder eine große Bedeutung, weshalb wir Fachkräfte solche Situationen mit einer verstärkten Aufmerksamkeit begegnen müssen. Im Zweifelsfall gehen wir dazwischen, um das grenzverletzende Verhalten direkt zu benennen und zu stoppen.

Jüngeren Kindern fällt es noch schwer, ihre Impulse zu kontrollieren und die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen bzw. zu respektieren. Im Sinne eines fachlich angemessenen Umgangs ist es deshalb notwendig, die Fähigkeiten und Eigenheiten der Kinder differenziert zu beobachten, einzuschätzen und ihre Entwicklung zu dokumentieren. In bestimmten Fällen holen wir uns Rat bei Fachstellen, mit denen wir im engen Austausch stehen. Ebenso haben wir erfahrene und zertifizierte Fachkräfte im Haus, die jederzeit miteinbezogen werden.

In jedem Fall ist das Gespräch mit den Sorgeberechtigten wichtig, um die Ursachen des Verhaltens abzuklären und in Abstimmung mit ihnen weitere Hilfen anzustoßen.

Auch das von der Grenzverletzung betroffene Kind braucht erhöhte Aufmerksamkeit, denn es können ggf. intensive Reaktionen ausgelöst werden. Je nach Art des Vorfalls informieren wir dessen Eltern, damit sie ihr Kind angemessen begleiten und ggf. zusätzliche Unterstützung erhalten.

Interventionsplan

Tritt ein solcher Fall in einem Kindergarten auf, ist es wichtig, auf entsprechende Vorgehensweisen und Verfahrensabläufe zurückzugreifen zu können, die vorab in einem sogenannten Handlungsplan festgehalten wurden. Ein Handlungsplan bietet den Beschäftigten und der Leitung in einem Moment großer, mitunter krisenhafter Unsicherheit und Emotionalität Orientierungshilfen zu Maßnahmen der Intervention.

Von Bedeutung ist dabei der Datenschutz. Gleichzeitig sind die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten zu wahren – nur so kann eine Verunsicherung der Mitarbeiter und der Eltern vermieden, sowie ungerechtfertigten Verdächtigungen vorgebeugt werden.

Der Handlungsplan berücksichtigt unterschiedliche Stufen der Intervention bezüglich Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen oder strafrechtlich relevanten Handlungen.

Dabei wird unterschieden, zwischen

– Verdachtsfälle, die sich außerhalb der Einrichtung ereignen, indem sexualisierte Gewalt durch Eltern, Angehörige oder anderen Bezugspersonen ausgeführt wird.

– Verdachtsfälle, die sich innerhalb der Einrichtung ereignen, indem Grenzverletzungen und/oder Übergriffe durch Mitarbeiter, Vorgesetzte wie Einrichtungsleitung bzw. anderweitig eingebundene Personen ausgeführt werden.

Dabei ist zu differenzieren, ob ein Kind von (sexueller) Gewalt durch einen Mitarbeiter erzählt oder ein Mitarbeiter durch Wahrnehmung und/oder Informationen durch Dritte darauf aufmerksam wird.

Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt können einen Menschen nachhaltig an Leib und Seele schädigen. Deshalb ist eine klare Haltung der Mitarbeiter zu jeder Art von Grenzverletzungen, sexueller Übergriffigkeit und sexualisierter Gewalt erforderlich.

Dazu gehören:

– das „Null – Toleranz – Prinzip“ – keine Toleranz gegenüber den Taten und Transparenz bei der Aufklärung und Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt.

– die Verpflichtung der Mitteilung von Verdacht an die dienstvorgesetzte Person, der Einrichtungsleitung. Wenn diese selbst betroffen ist, ist die nächsthöhere Ebene, die Ansprechperson des Trägers, zu kontaktieren.

Bei Kenntnisnahme eines Hinweises ist es wichtig:

– akute Gefahrensituationen sofort zu beenden

– ruhig bleiben, nicht vorschnell, aber konsequent und besonnen zu handeln

– sorgfältige Dokumentationen zeitnah anzufertigen

– sich mit einer Person des eigenen Vertrauens diskret zu besprechen, ob die Wahrnehmungen geteilt werden

– keine eigenen Ermittlungen bzw. Befragungen durchzuführen

– von der „Wahrhaftigkeit“ des Kindes auszugehen (das Kind muss ernst genommen werden)

– transparent vorzugehen

– an die zuständige Person zu melden und in den Regelablauf einzusteigen

– eigene Grenzen und Betroffenheit zu erkennen und zu akzeptieren

Präventionsmaßnahmen

Mitarbeiter

Bei Einstellung eines Mitarbeiters, eines Praktikanten oder eines Bundesfreiwilligen muss generell ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate – siehe § 72a, SGB VIII) vorgelegt werden. Die Mitarbeiter sind zu regelmäßigen Aktualisierung (alle 5 Jahre/Leitung alle 3 Jahre) des Führungszeugnisses verpflichtet.

Wir legen viel Wert auf wertschätzende Kommunikation, Teamentwicklung und Partizipation, die wir auch durch die regelmäßige Supervision halten und verbessern. Für uns im Team ist es selbstverständlich, dass wir individuelle Grenzen haben, die wir schützen. Bei „Übergriffen“ von Kindern (z.B. in den Schritt/an den Busen greifen, zu enges Kuscheln oder gewalttätige Angriffe ) weisen wir die Kinder auf unsere persönlichen Grenzen und unser Wohlbefinden hin. Die STOPP – Regel gilt hier sowohl für Kinder als auch für Mitarbeiter/innen.

Kinder

Auch unsere Kinder werden für das Thema stark gemacht. Einmal im Jahr gibt es in unserem Haus für die Kinder eine Projektwoche mit dem Thema „Ich kann NEIN sagen“. Wir zeigen den Kinder, dass ihr Körper ihnen gehört und sie bestimmen dürfen, wer ihnen nahe kommen darf und wer nicht. In der Projektwoche gibt es zwei Angebote zu dem Thema. Die Angebote sind unterteilt in Bewegung und Ruhe. Bei dem Bewegungsangebot werden über Rollenspiele unterschiedliche bedrohliche Situationen vorgespielt, um dann das richtige Handeln für solche Situationen zu erleben (nachspielen). Bei dem Ruheangebot werden Bilder (Vorlage „Mehr Sicherheit für Kinder“) gezeigt. Hier sind Bilder mit möglichen Gefahren zu sehen, die die Kinder einschätzen dürfen und Wege aus dieser bedrohlichen Situation suchen und finden. Zum Abschluss wird eine Urkunde verteilt.

Zusammenfassend ist zu sagen:

Aufgabe der Kita ist es, die intern getroffenen Maßnahmen zu überwachen, auf deren Einhaltung zu achten zu reflektieren.

Grundsätzlich besteht bei Missbrauch und Gewalt in der Einrichtung den Eltern gegenüber eine Informationspflicht. Dabei ist unbedingt darauf zu achten und genau abzuwägen welche Informationen nach außen weitergegeben werden dürfen. Der Datenschutz ist jederzeit zu beachten! Dies kann in Form von Gesprächen mit dem Team und der MAV geklärt werden. Dazu ist unbedingt eine externe Fachkraft einzuladen, die beratend und kompetent unterstützen kann.

Der Ablauf zusammengefasst:

Beobachtung/Hinweis

Sofortmaßnahmen ergreifen

Info an Leitung/Träger/MAV und Kollegen

Sorgeberechtigte einbeziehen

Externe Expertise einholen

Gespräche/Diagnostik

Maßnahmen einleiten

Reflexion

Partizipation

In unserer Einrichtung legen wir Wert darauf, dass alle (Personal, Kinder und Eltern) an der

Umsetzung des pädagogischen Konzepts beteiligt sind.

Dies wird folgendermaßen umgesetzt:

Personal

Das Personal verpflichtet sich bei der Anstellung, die Vorgaben der Konzeption mitzutragen und

bestätigt dies durch Unterschrift. Außerdem wird es an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt,

damit es diese mittragen kann.

Eltern

Für Eltern ist es wichtig, dass sie über die Entwicklung ihres Kindes informiert sind. Dies geschieht

durch ein jährliches Elterngespräch, bei Bedarf öfter. Bei Entscheidungen über die Förderung des

Kindes werden sie mit einbezogen. Um Meinungen über Kritik und Wünsche der Eltern einzuholen,

gibt es jährlich eine anonyme schriftliche Umfrage, die vom Team ausgewertet und berücksichtigt wird. Eltern haben die Möglichkeit, sich im Elternbeirat zu engagieren und so noch

näher an der pädagogischen Arbeit zu sein.

Die Transparenz für Eltern wird durch eine wöchentliche Elternpost (per Mail), durch Homepage,

durch Aushänge und Elterngespräche gewährleistet.

Kinder

Die Kinder werden bei uns sehr ernst genommen. Ihre Wünsche, Interessen, Bedürfnisse und

Vorstellungen werden durch genaues Beobachten, Gespräche und Kinderkonferenzen und

demokratische Strukturen beachtet und umgesetzt. Dies geschieht in allen Bereichen. Wichtig ist

hier vor allem die Einhaltung der UN- Kinderrechtskonvention.

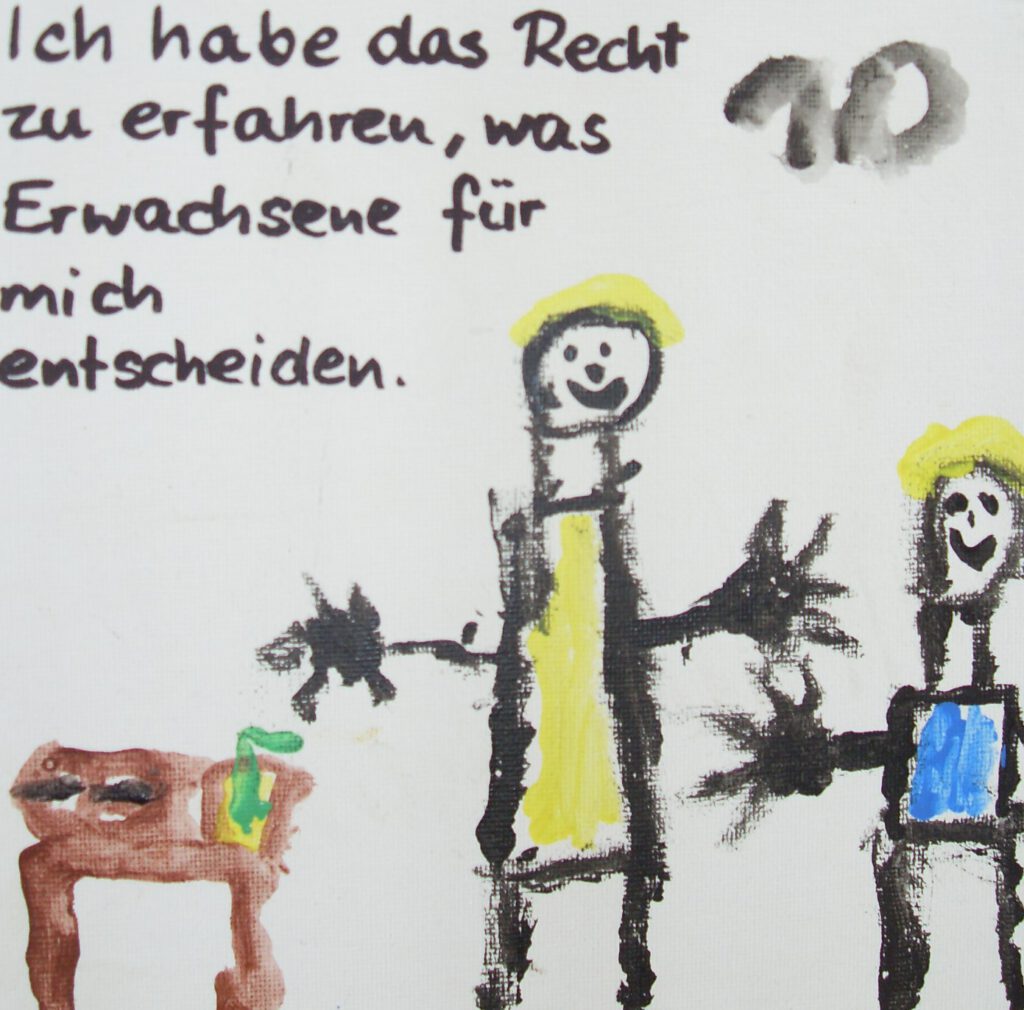

Damit diese allen bekannt ist, wird einmal im Jahr ein etwa 14tägiges Projekt über die Kinderrechte

durchgeführt. Dies geschieht mit den Vorschulkindern der einzelnen Gruppen, an dem jedes Kind

intensiv mitarbeiten kann. So wird jedes Kind in seiner Kindergartenzeit erreicht. Da alle Erwachsenen explizit den Auftrag haben, Kinder über ihre Rechte zu informieren, sollten ErzieherInnen es auch als ihre Aufgabe ansehen, die Kinderrechte bekannt zu machen.

Im Projekt werden die 10 wichtigsten Kinderrechte behandelt

– Alle Kinder sind wichtig. Ich auch.

– Ich habe das Recht auf ein gutes Leben.

– Ich habe das Recht ohne Angst zu leben. Niemand darf mir wehtun.

– Ich habe das Recht, Hilfe zu bekommen, wenn ich mich nicht gut fühle und wenn ich krank bin.

– Ich habe das Recht zu sagen, was ich denke. Allerdings darf ich niemand damit verletzen.

– Ich habe das Recht mitzubestimmen und an Entscheidungen, die mich betreffen, beteiligt zu

werden.

– Ich habe das Recht zu spielen und ich habe das Recht mich auszuruhen.

– Ich habe das Recht, mit anderen Kindern zusammen zu sein.

– Ich habe das Recht, viele Dinge zu lernen.

– Ich habe das Recht zu erfahren, was Erwachsenen für mich entscheiden.

Durch kreative Angebote und intensive Gespräche werden sie den Kindern vermittelt und bei ihnen vertieft. Umfangreiches Material dazu ist in der Einrichtung vorhanden.

Beschwerdemöglichkeiten

Im Kindergarten ist es wichtig, eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte mit Achtsamkeit und Respekt begegnen können. Dazu gehört auch, dass Fehler gemacht werden dürfen.

Umgang mit Beschwerden

Beschwerden, egal ob von Eltern, Kindern oder von Mitarbeiter *innen werden bei uns stets ernst genommen, bearbeitet und dokumentiert.

Zu einem guten Weg des Austauschs gehören

- täglicher Morgenkreis

- Kinderkonferenz

- tägliche Morgenbesprechung

- Fallbesprechungen

- Supervisionen

- Elterngespräche

- Entwicklungsgespräche

- Elternabende

- Elternbeirat (pädagogische Kleingruppe)

- Beschwerdebriefkasten / Beschwerdeformular (Verbesserungsvorschläge)

- Homepage

- Tür- und Angelgespräche

Beschwerde von Kindern

Es ist das Recht unserer Kinder ihre Beschwerde vorzubringen. Die Beschwerde eines Kindes erfordert von allen Mitarbeitern Respekt und Vertrauen gegenüber den Empfindungen und den Bedürfnissen des Kindes und die Einsicht des Mitarbeiters, dass es auch bei ihm zu Fehlverhalten und Misslingen kommen kann und es hierfür Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Auf dieser Grundlage können Kinder erfahren

- dass sie Beschwerden angstfrei äußern dürfen

- ihnen Respekt und Wertschätzung entgegen gebracht wird

- sie bei Bedarf individuelle Hilfe erfahren

- Fehlverhalten der Erwachsenen eingestanden wird

Beschwerde der Eltern

Wir bitten die Eltern bei Fragen, Anregungen, Konflikten oder Beschwerden sich vertrauensvoll an die Mitarbeiter *innen oder an die Leitung zu wenden. Grundsätzlich können Beschwerden schriftlich und /oder mündlich erfolgen. Für die schriftliche Form befindet sich ein Briefkasten in der Einrichtung, der es ermöglicht, Bedenken und Beschwerden auch anonym abzugeben, falls es notwendig wäre. Bei Problemen und Gesprächsbedarf jeder Art suchen wir zeitnah das persönliche Gespräch mit den Eltern und nehmen uns Zeit. Entsprechend der Äußerungen entwickeln wir Maßnahmen zur optimalen Lösung.

Beschwerde von Mitarbeitern

- Beschwerdebriefkasten

- mündlicher Austausch

- Teamgespräche

- Personalgespräche

- Mitarbeitervertretung (MAV)

Ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement liegt dann vor, wenn Konflikte jeglicher Art nicht als störend, sondern als notwendiger Entwicklungsprozess unserer Einrichtung verstanden und anerkannt werden.

Unser Schutzkonzept wird am Gruppenelternabend den Eltern vorgestellt.

Zusammenarbeit mit externen Fachberatungen

Im Folgenden sind alle Kooperationspartner genannt, die mit der Kita St. Laurentius in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten.

Die Liste wird fortlaufend aktualisiert und ergänzt.

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Würzburg e. V.

Franziskanerplatz 3, 97070 Würzburg

Telefon: 0931 – 99114890

Fax: 0931 – 99114898

Email: info@kinderschutzbund-wuerzburg.de

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit

Friesstraße 5

97074 Würzburg

Telefon: 0931 8003-5825

Amt für Jugend und Familie – Sozialpädagogische Dienste – Würzburg

Zeppelinstraße 15

97074 Würzburg

Telefon 0931 8003-5700

Fax 0931 8003-5701

Wildwasser Würzburg e.V.

Kaiserstraße 31

97070 Würgburg

Telefon: 0931 13287

Email: info@wildwasserwuerzburg.de

Polizeiinspektion Würzburg-Land

Weißenburgstraße 2

97082 Würzburg

Telefon: 0931/457-0

Fax: 0931/457-1639

Verhaltenskodex unseres Personals

(muss bei Einstellung verpflichtend gelesen und unterschrieben werden)

Wir verpflichten uns, auf folgende wesentliche Dinge in unserem Verhalten zu achten:

1.) Im Bezug auf die Kinder:

Wir gehen respektvoll mit den Kindern um, d. h.: wir verwenden einen ruhigen, freundlichen Umgangston (wir schreien sich nicht an), wir wenden keine seelische oder körperliche Gewalt an, wir reden nicht über sie, wenn sie selbst oder andere Personen im Raum sind, wir achten ihre Persönlichkeit, wir sprechen auf einer Ebene mit ihnen, wir sind aufmerksam in Bezug auf ihre Probleme und ihre Freuden, wir sind vorurteilsfrei, wir nehmen sie ernst.

Wir bauen eine Vertrauensbasis auf, d. h.: wir gehen herzlich, liebevoll und freundlich mit ihnen um, wir sind Vorbild, wir verwenden keine Kraftausdrücke, wir sind verständnisvoll und einfühlsam, wir vermitteln Geborgenheit, wir sind ihnen gegenüber immer ehrlich, wir hören ihnen zu, wir haben Geduld, wir gehen auf ihre Bedürfnisse ein.

Wir stärken ihr Selbstbewusstsein, d. h.: wir trauen ihnen etwas zu, wir motivieren sie, wir beobachten sie, wir helfen ihnen (soweit wie nötig), wir unterstützen sie in ihrer Entwicklung, wir erkennen ihre Grenzen an und helfen ihnen Grenzen einzuhalten durch Vorbildfunktion, wir akzeptieren sie so wie sie sind, wir geben Hilfestellung bei Konflikten, wir achten ihren Entwicklungsstand.

2.) Im Bezug auf die Eltern:

Wir gehen respektvoll, freundlich und höflich mit ihnen um, wir hören uns ihre Ängste, Bedenken und Sorgen aufmerksam und verständnisvoll an und bieten Lösungsvorschläge, wir sind hilfsbereit, wir sind ehrlich und offen, wir nehmen sie ernst, wir reden nicht mit anderen über sie, bei Kritik und Meinungsverschiedenheiten versuchen wir ruhig und sachlich zu bleiben, wir geben ihnen professionell Unterstützung und Beratung, wir nehmen ihre Vorschläge und Anregungen wahr und setzen sie um, wenn es zu unserer Zielsetzung passt, wir arbeiten partnerschaftlich zum Wohl ihrer Kinder zusammen und beziehen sie mit ein, wir geben so frühzeitig wie möglich Informationen an sie weiter.

3.) Im Bezug auf Kollegen und Kolleginnen:

Wir gehen respektvoll, freundlich, einfühlsam und höflich miteinander um, wir hören uns gegenseitig zu, wir akzeptieren und reflektieren aufgeschlossen die Vorschläge und Ideen der anderen, wir sprechen nicht mit anderen Personen übereinander (Schweigepflicht!), wir sind immer ehrlich zueinander, wir sprechen Probleme bei den betreffenden Kollegen an, wir helfen uns gegenseitig mit Ideen und Material aus, wir sind den anderen gegenüber loyal und stärken uns gegenseitig den Rücken, wir wertschätzen die anderen, wir vertrauen einander, wir halten Absprachen ein, wir erkennen Stärken und Schwächen des anderen und respektieren diese, wir nehmen aufeinander Rücksicht, wir geben Feedback und nehmen es an, wir „ziehen an einem Strang“, wir arbeiten gemeinsam, wir übernehmen Verantwortung für das Team, wir sind zuverlässig, wir engagieren uns für die Kollegen